「天明」空-Sora-

TENMEI

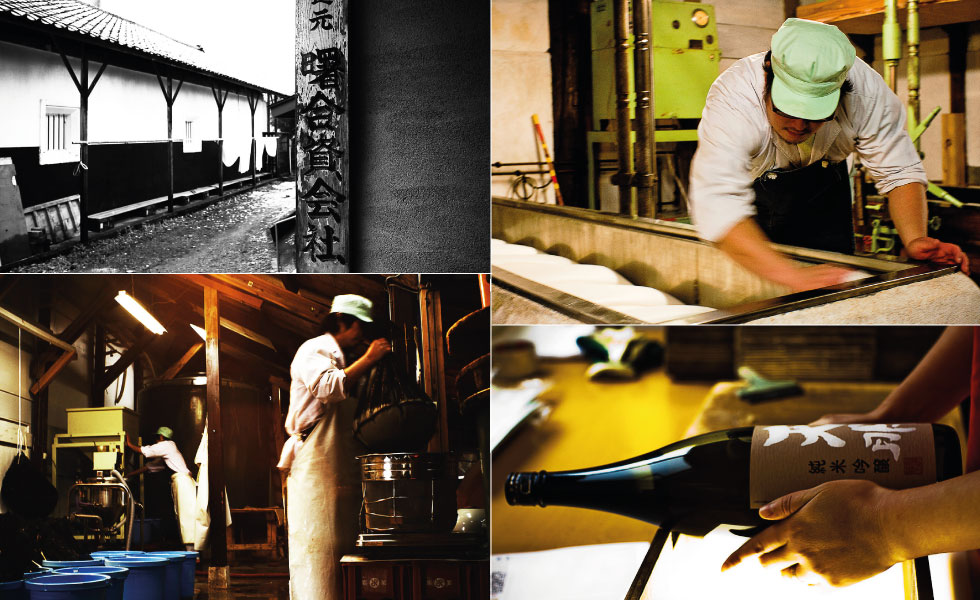

福島県 曙酒造

農家・農業

「広島北部農業協同組合・高宮酒米部会」

造り・造り手

「曙酒造」

デザイン・芸術

「橋岡 洋信」

商品コンセプト

飽くなき探究心より生まれる、

一歩先ゆく創造的な日本酒を求めて。

創業1904年。『天明』という銘柄は、現社長兼杜氏の鈴木孝市氏の母である明美さんの代で誕生しました。伝統を守りながらも新しい挑戦をしていこうという蔵のコンセプトを表しています。その明美さんが杜氏制度を廃止し、1997年から杜氏となり酒造りに奮闘していましたが、2005年に大病を患い、その後、07年に孝市氏が蔵入りしました。母から教わった酒造りの唯一のヒントが「酒を飲むこと」。何千種もの利き酒をし、美酒があれば蔵見学を申し込み、全国を回りました。その蔵に戻った頃の経験が今に活かされており、単に良い酒をつくるというだけでなく、創造的な日本酒造りを求めて毎年さまざまなチャレンジを行っています。世界で広く楽しまれるワインのアルコール度数に注目し、日本酒の今後のグローバルスタンダードを見据え、「日本酒も今のアルコール度数よりも、よりかろやかな方向に向かうのではないか?」「ワインと同様のアルコール度数で美味しいと感じる日本酒とはどのようなものか?」を日々追求しています。その考えを後押しできるようなお酒にチャレンジしようということで、新シリーズ「Sora」は誕生しました。

酒米生産者 「広島北部農業協同組合・高宮酒米部会」酒米作りのプロ集団。県内最大の酒米産地「高宮町」より。

この「天明」空-Sora-シリーズで使用される酒米は、広島県の北部に位置する安芸高田市高宮町の「雄町」というお米を使用しています。高宮町では、酒造会社の要望に応える酒米の質と量を確実に提供するために、酒米部会が1986年に設立されました。現在では、八反錦、八反35号、千本錦、雄町、こいおまちなどの酒米を生産しています。肥沃な大地、きれいなで豊富な水、夏季の昼夜の寒暖差が大きいという気候的な好条件だけでなく、生産者一人ひとりが高品質(低タンパクでで高位平準化)な酒米の計画生産に努め、信頼される産地づくりに取り組んでいます。

蔵元 「曙酒造」

時代とともに自然とともに進化し続ける酒。

食とともに人の輪の中で幸せの舌鼓をうたせ続ける酒。

そして「造っていても呑んでも楽しさが無限に湧き出る酒」を造りたい。

この「天明」空-Sora-シリーズをつくる蔵元が、福島県は河沼郡会津坂下町にある曙酒造です。会津の小さな酒蔵で女性杜氏が醸しだす「天明」というブランドで、地酒業界に一躍名を馳せた曙酒造。現在は、4代目蔵元である鈴木明美さんの息子・孝市さんが杜氏兼社長として酒造りを一任されており、彼の思い描く酒造りに向けて、蔵人一同がバックアップしているという、これからが楽しみな蔵元です。『時代とともに自然とともに進化し続ける酒』『食とともに人の輪の中で幸せの舌鼓をうたせ続ける酒』そして『造っていても呑んでも楽しさが無限に湧き出る酒』を造り続けたいと想い、日々酒造りに努めています。